Музыка в жизни Н.К. Рериха

Музыке в жизни Николая Константиновича Рериха (1874-1947) принадлежит большое, значимое место. Вся его семья – супруга Елена Ивановна и оба сына Юрий и Святослав не расставались с ней на протяжении всей жизни. Посещали концерты, слушали пластинки с классической музыкой, переписывались и сотрудничали с лучшими музыкантами своего времени. Николай Константинович написал немало статей о музыке и музыкантах.

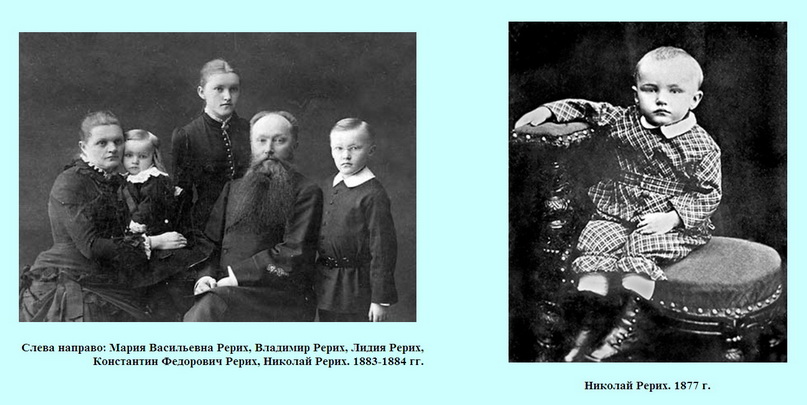

Семья Рерихов

Одна из статей художника называется «Музыка сфер»: «…Вы, конечно, любите музыку. Не только продолжайте любить ее, но постоянно утончайте это понимание, приближайтесь к ней, лично узнавайте ее больше; она откроет творчество ваше, напитает сердце ваше и сделает доступным то, что без гармонии и звука, может быть, навсегда осталось бы во сне. Смотрите на музыку как на раскрытие сердца вашего, а что же может быть и нужнее, и прекраснее, как не беспредельное в своей мощи и вместимости сердце? Каждый из нас помнит прекрасную поэму “Бэда Проповедник”, когда камни хором грянули ответ на его зовущее слово. Если камни могут согласиться и стройным хором утверждать что-то, то неужели люди будут ниже камней? Будут в состоянии лишь ссориться и противоречиво болтать ненужные вещи? Соединяет людские сердца прекрасная симфония. Люди делаются не только слушателями, в сердце своем они становятся соучастниками прекрасного действа. И этот возвышенный зов ведет их к подвигу, к каким-то лучшим выявлениям жизни… Под лучшие звуки, в песне, и в труде, и в радости, спешите к сужденному Свету!» (1931 г.)1

Н.К. Рерих. Бэда-проповедник (1945)

Новосибирский государственный художественный музей

Любовь к музыке была свойственна предкам художника. Они пришли на латвийскую землю из Скандинавии более двух веков назад и поселились на побережье Балтийского моря. Известно, что дед художника работал архивариусом, имел наклонности к литературе, любил музыку и охотно занимался садоводством. Из писем Николая Константиновича мы узнаём о светлых воспоминаниях, связанных с летним отдыхом на даче у деда. Дедушка любил вывозить своих внуков (Николая и Бориса) в Ригу на органные концерты в знаменитом Домском соборе. Орган он обожал и называл «молитвой духа»2.

И.С. Бах. Органная хоральная прелюдия фа минор

![]()

![]()

Домский Собор в Риге

Как и в большинстве русских семейств, в доме родителей Н.К. Рериха заметнее всего было увлечение музыкой. Суровый И.С. Бах, трагичный и возвышенный Л. Бетховен были первыми музыкальными впечатлениями мальчика. Музыка влекла Николая к себе с самого раннего детства наряду с историей и археологией. Художник вспоминал:

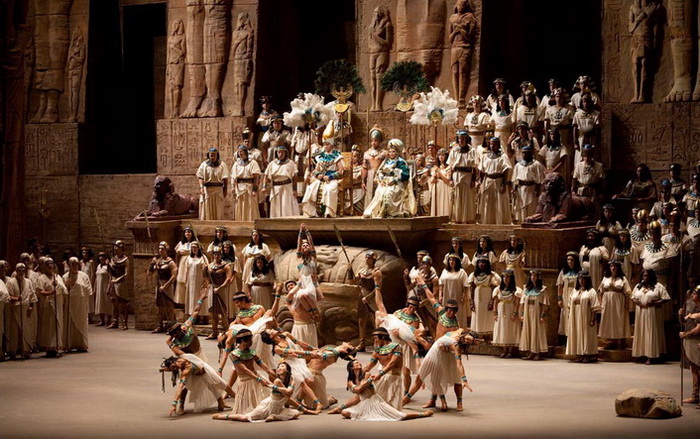

«Одна из первых радостей была в музыке. Приходил к нам старенький слепой настройщик. Приводила его внучка. После настройки рояля он всегда что-нибудь играл. Рояль был хороший – Блютнер с надписью Лешетицкого. Слепой настройщик, должно быть, был отличным музыкантом, и игра его запомнилась. Бывало, ждешь не дождешься, когда кончится настройка. Как бы не помешал кто долгожданной игре. Гостиная была голубая, на стене Канченджанга. Теперь знаю, что именно эта любимая гора была в розовом закате. Слепой играл что-то очень хорошее. Было удивительно, что слепой играет… Потом – впечатления от опер в Большом театре: «Руслан и Людмила» и «Жизнь за царя». Балеты: «Роксана», «Баядерка», «Дочь Фараона», «Корсар». Итальянская опера нравилась меньше. «Риголетто», «Травиата», «Лючия» – что-то в них было чуждое. «Аида» была ближе. Хор африканцев из «Аиды» был подобран мною на рояле. Впрочем, играть днем рядом с кабинетом отца не разрешалось».

Д. Верди. Хор «Слава Египту» из оперы «Аида»

![]()

![]()

Хор из оперы «Аида»

Н.К. Рериху с самых юных лет было свойственна творческая многогранность. Широта его интересов, неутомимая жажда знаний просто поражали. Его одновременно влекло и к искусству, и к науке. Программа обучения, как в Университете, так и в Академии художеств была обширной и достаточно сложной для освоения. Но студент Рерих все равно не мог ею удовлетвориться. Его интересовали и естествознание, и древняя история, и античная литература, и музыковедение. Он успевал посещать концерты музыки Р. Вагнера и русских композиторов, бывать в операх, читать Бальзака и Льва Толстого, работать в Публичной библиотеке и участвовать в археологических раскопках, ходить на этюды и писать собственные рассказы.

Своими увлечениями Николай Рерих подчас заражал приятелей-сокурсников. Так, другой ученик А.И. Куинджи, художник Аркадий Рылов, в своих воспоминаниях писал: «…Я любил русские былины и интересовался славянской песней и музыкой. Этим я обязан товарищу моему Н. Рериху. Мы с ним были неизменными посетителями беляевских симфонических концертов в Дворянском собрании, состоявших исключительно из русской музыки. На этих концертах обыкновенно впервые исполнялись новые произведения Римского-Корсакова, Глазунова, Лядова, Аренского и других под управлением авторов».

Мусоргский. Вступление к опере «Хованщина». Рассвет на Москве-реке

![]()

![]()

И.Е. Репин. Портрет М.П. Беляева.

В любой более или менее подробной биографии Н.К. Рериха засвидетельствован факт его посещений в годы юности вечеров, проводимых Митрофаном Петровичем Беляевым, крупным отечественным промышленником и музыкальным меценатом. Примечательно, что и Николай Константинович, и его будущая жена Елена Ивановна примерно в одно и то же время посещали этот музыкальный салон еще до знакомства друг с другом. Может быть, привлеченные таинственным магнитом судьбы, они не раз сидели в одном зале, не подозревая, что рядом находится человек, который вскоре станет самым близким на земле.

В “огранке” души и характера Николая Константиновича огромную роль сыграла его жена, названная им Лада, Другиня, Спутница, сумевшая «принести помощь, ободрить, разъяснить, не жалея сил», смягчить мужскую волю красотой, гармонией, любовью.

Е.И. Рерих

Елена Ивановна Шапошникова была в молодости талантливой пианисткой. С детства она была музыкально одарена, великолепно играла на фортепиано. К наиболее ярким и заметным представителям её рода принадлежали великий русский полководец М.И. Голенищев-Кутузов (двоюродный дед Елены Ивановны) и гениальный русский композитор М.П. Мусоргский (её двоюродный дядя). Столь богатый генетический потенциал, культурные традиции рода и, конечно, собственные духовные накопления не могли не отметить юную душу Елены печатью одухотворенности и разнообразными творческими наклонностями.

Мариинская женская гимназия была окончена Еленой в 16-летнем возрасте с золотой медалью. Она была прекрасно начитана, хорошо знала русскую и европейскую литературу, погружалась в изучение истории религии и философии, пробовала себя в искусствах – с увлечением рисовала и занималась музыкой. Дарование Елены в музыке было столь ярким, что домашние и учителя прочили ей блестящее будущее в фортепианном исполнительстве.

Л. Бетховен. Соната № 23 «Аппассионата». Часть 3

![]()

![]()

По завершении гимназии Елена Шапошникова поступает в Санкт-Петербургскую музыкальную школу по классу Ф. Лешетицкого. Видя необычную одаренность девушки, с ней занимался сам директор музыкальной школы, профессор И.А. Боровка.

Как вспоминает Зинаида Григорьевна Фосдик, ближайшая сотрудница Рерихов в Америке, сама блестящая пианистка и преподавательница фортепианной игры, «Е.И. говорила, что любила разучивать Бетховена, но сильнее ей нравились более эмоциональные композиторы».

Е.И. Рерих

Учащиеся школы выступали на концертах, участвовали в оперных спектаклях и литературно-музыкальных вечерах. Без сомнения, такая творческая концертная деятельность помогла оформиться музыкальному дарованию Елены Ивановны. Девушка с увлечением занималась в музыкальной школе. Упорный труд и напряжение иногда увенчивались творческими озарениями. Её природное свойство – склонность к необычным психологическим переживаниям, приливам вдохновения – чаще всего проявлялось во время музыкальных занятий. Об одном из таких случаев она сама рассказала через много лет:

«Однажды мне предстоял публичный экзамен, и я должна была исполнить несколько музыкальных произведений, в том числе прелюдию и фугу И.С. Баха. Но семейные обстоятельства так сложились, что я не смогла разучить самое трудное, именно, фугу Баха. Оставался всего один день до экзамена. В отчаянии я села за рояль, зная отлично, что в один день разучить и выучить наизусть Баха немыслимо, но все же решила сделать все, что в моих силах. Проиграв несколько раз по нотам, я решила испробовать насколько я могла запомнить, и тут свершилось чудо – вся фуга встала четко передо мною, и мои пальцы как бы сами заходили по клавишам, и от начала до конца, без единой ошибки, и с необычайным воодушевлением я проиграла и прелюдию, и фугу. Но помимо необычности такого мгновенного заучивания, когда я исполняла эту фугу на экзамене перед целым конклавом профессоров, я снова исполнилась особого вдохновения и удостоилась восторженного приветствия со стороны профессоров».

И.С. Бах. Прелюдия и фуга № 10 e-moll

![]()

![]()

После окончания музыкальной школы Елене Ивановне предсказывали яркую карьеру пианистки, и она собиралась поступать в Санкт-Петербургскую консерваторию. Вокруг неё складывалось музыкальное окружение: семья Н.А. Римского-Корсакова, И.Ф. Стравинского, А.К. Лядова. Надежды педагогов не осуществились – Елене Ивановне был сужден другой, особый жизненный путь… Но горячую любовь к музыке, как и вообще к искусству, Елена Ивановна пронесла через всю свою жизнь.

Восемнадцатилетнюю Елену Ивановну отмечали безупречные манеры, деликатность, сдержанность, сочетавшаяся с общительностью. Ее мечтательность и романтический настрой нисколько не мешали твердости в решениях и поступках. Среди ее черт следует отметить ясный ум, хорошо развитую логику, проницательность в отношении людей, умение увидеть за их светской любезностью истинные пружины поведения и редкая способность к миротворчеству. Духовные ориентиры Елены Ивановны уже в юности были столь высоки и серьезны, а предощущение служения столь явно, что светские “магниты” не могли ее увлечь. Николай Константинович впоследствии ёмко обозначил суть этого процесса такими словами: «среди шумного, казалось бы, развлекающего обихода самосоздается глубокое, словно бы давно уже законченное миросозерцание».

Н.К. и Е.И. Рерихи. 1905 г.

Без большого душевного труда дальнейший совместный путь обоих Рерихов был бы затруднен. Во всех своих поступках и духовных проявлениях Елена Ивановна отличалась удивительной гармоничностью и цельностью облика. Именно эту внутреннюю складность и красоту ее души зорким взглядом живописца отметил Рерих, вскоре после знакомства назвавший ее Ладой.

По возвращении Н.К. Рериха из заграницы, несмотря на сопротивление семьи Елены Ивановны, молодые люди твердо решили связать свои судьбы. И 28 октября 1901 года в церкви Академии Художеств на Васильевском острове состоялось венчание. Две устремленные жизни слились, подобно платоновским половинчатым душам, в единое целое. С этого момента биографии каждого можно рассматривать как общую биографию семьи.

П.И. Чайковский. Балет «Лебединое озеро». Акт II. Сцена 10. Moderato. Tema Lebedya

![]()

![]()

Семья Рерихов слушала выступления крупнейших дирижеров и пианистов эпохи: Кусевицкого, Клемперера, Рахманинова, Скрябина, Зилоти, Караяна. Их требования к исполнителям были достаточно высоки. По воспоминаниям Ю.Н. Рериха, любовь к музыке родители прививали детям с раннего детства, и позже во время пребывания в Париже, Лондоне, США они не упускали возможности приобщиться к музыкальной жизни.

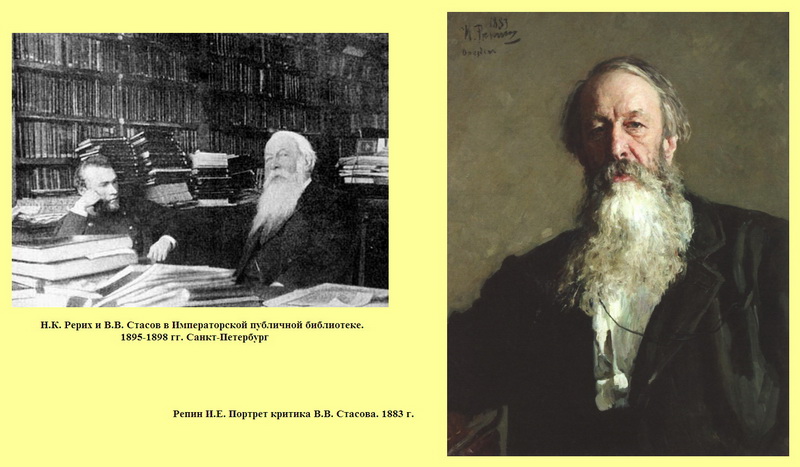

Ещё в годы обучения в университете Рерих познакомился с человеком, оказавшим на его научную и общественную деятельность большое влияние – это был известный российский литературный, художественный и музыкальный критик, популяризатор русской культуры Владимир Васильевич Стасов. У Стасова и у Рериха было достаточно много общих интересов: исследования в области русской истории, археологии и культуры; все это сделало их общение содержательным и плодотворным.

Стасову особенно импонировало горячее желание Рериха исследовать наиболее древний период русской истории и культуры и пропагандировать достижения русского национального искусства. Патриотизм Рериха, его глубокие познания в области истории, а также искренняя любовь молодого художника к национальной культуре были сразу же оценены Стасовым и стали той основой, на которой развивалось их сотрудничество.

Группа художников в Рисовальной школе Императорского общества поощрения художеств

«Двадцать лет жизни знаменитого русского художника Николая Константиновича Рериха были связаны с Императорским обществом поощрения художеств, – отмечал биограф художника П.Ф. Беликов. – В 1906 г. он был избран директором рисовальной школы и оставался на этом посту до последних дней пребывания в России. Сам художник писал: «В Школе Общества Поощрения Художеств, кроме разнообразных мастерских, мы вводили также, и хоровое пение, и очень хотелось обогатить программу введением в музыку. Ведь художественные дарования развиваются так своеобычно»3.

США. Нью-Йорк. 1920-е годы

А в ноябре 1921 года в Нью-Йорке Н.К. Рерих открывает «Мастер-Институт объединённых искусств», главной целью которого было сближение народов через культуру и искусство. В институте были созданы секции музыки и вокала, хореографии, изобразительных искусств, архитектуры, театрального дизайна и т.д. Здесь получили образование тысячи учеников, а преподавали более ста пятидесяти человек. По словам директора института З.Г. Фосдик, «Институт постепенно вырос в общепризнанное общественное просветительское учреждение. За несколько лет воспитывались кадры новых молодых преподавателей, музыкантов, художников, артистов».

_30.jpg)

С.П. Дягилев (1872–1929)

И в России, и за рубежом художник сотрудничал со знаменитым антрепренером Сергеем Павловичем Дягилевым, писал декорации и создавал костюмы для опер и балетов «Русских сезонов». Но это была не простая иллюстрация музыки. Многие декорации потом ложились в основу самостоятельных художественных произведений. Звуки музыки были тем внутренним элементом, тем пламенем, из которого создавались образы. В ряды своих единомышленников Дягилев привлекал не только художников, но и музыкантов, критиков, писателей и поэтов, артистов. Николай Константинович создал замечательные эскизы декораций, костюмов, занавесов к таким дягилевским постановкам, как «Весна священная», «Половецкие пляски» и др.

И.Ф. Стравинский. «Весна священная». Весенние гадания. Пляски щеголих

![]()

![]()

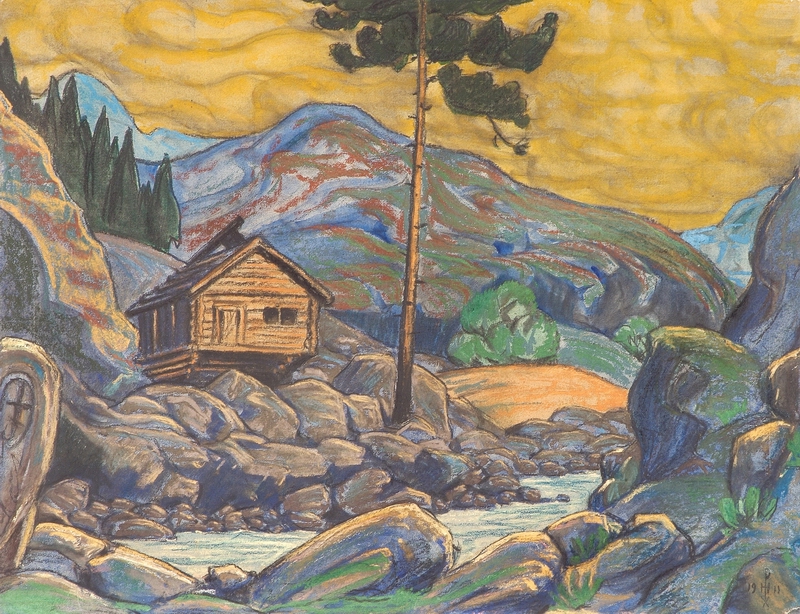

Великая жертва (1-й вариант). Эскиз декорации к балету «Весна священная» И.Ф. Стравинского. 1910

Великая жертва (2-й вариант). Эскиз декорации к балету «Весна священная» И.Ф. Стравинского. 1910

Н.К. Рерих – уже известный в те годы художник, академик живописи, председатель объединения «Мир искусства» и директор Рисовальной школы Императорского Общества Поощрения художеств – знал начинающего композитора Игоря Стравинского с университетской поры, когда тот учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета и брал уроки композиции у H.A. Римского-Корсакова4.

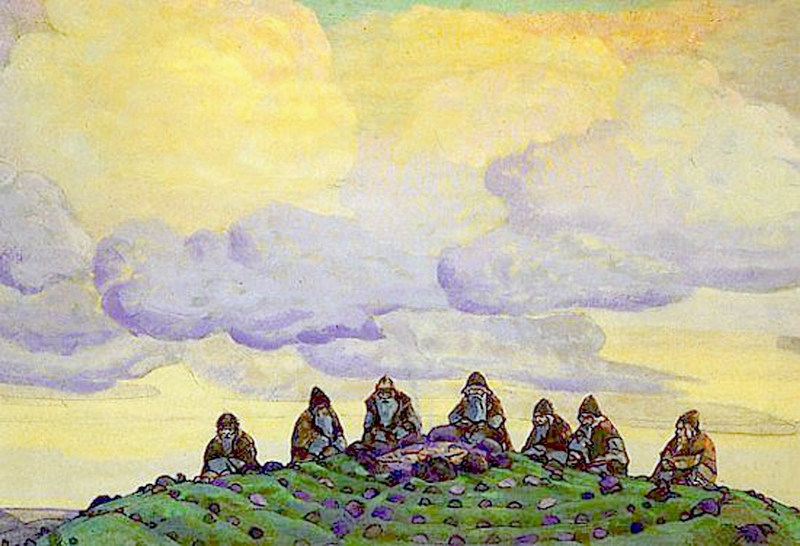

В основу замысла «Весны священной» лёг сон И.Ф. Стравинского, в котором он увидел древний ритуал языческой Руси. Композитор вспоминал: «...Возникла картина священного языческого ритуала: мудрые старцы сидят в кругу и наблюдают предсмертный танец девушки, которую они приносят в жертву богу весны, чтобы снискать его благосклонность. Это стало темой “Весны священной”. Должен сказать, что это видение произвело на меня сильное впечатление, и я тотчас же рассказал о нем моему приятелю, художнику Николаю Рериху, картины которого воскрешали славянское язычество. Его это привело в восторг, и мы стали работать вместе. В Париже я рассказал о своем замысле Дягилеву, который сразу же им увлекся».

Эскиз декорации к балету «Весна священная» И.Ф. Стравинского. 1930 г.

Н.К. Рерих. Весна Священная. 1945 г.

«Мой новый балет “Весна священная” не имеет сюжета. Это религиозная церемония Древней Руси», – говорил Стравинский в 1913 году. В ее основных фрагментах запечатлены элементы различных древнеславянских обрядов, которые связаны между собой не сюжетной цепью, а образно-метафорической.

Все разрастающаяся танцевально-плясовая стихия, символизирует игру жизненных начал, поэтому в балете царит стихия ритма. Н.К. Рерих написал либретто и эскизы к декорациям и костюмам.

Парень, играющий на рожке. Девушки.

Эскиз костюмов к балету И.Ф. Стравинского "Весна священная" 1912 г.

Весна священная. 1945 г.

Государственный Русский музей. Санкт-Петербург, Россия

В первом «Русском сезоне» в Париже в 1909 году была поставлена опера А.П. Бородина «Князь Игорь» с декорациями Николая Константиновича. Рерих в своих декорациях стремился передать историческую атмосферу. Он ввел в них древнерусскую архитектуру – соборы, крепостные стены города.

Необычайно выразительна декорация к «Половецкому стану», на фоне которой исполнялись половецкие пляски, поставленные М. Фокиным. Желтое с красными отблесками небо, просторы степей, затерявшиеся в их раздолье шатры – все это создает впечатление выжженной солнцем далекой восточной земли, откуда пришел на Русь хан Кончак. Танцы, воплощающие необузданную, дикую силу половецких воинов, находились в органическом единстве с фоном, созданным декорацией. Вся сцена воспринималась как выражение буйного стихийного начала, заключенного в кочевом народе, выросшем на необъятных степных просторах.

А.П. Бородин. «Князь Игорь». Действие 2. Половецкие пляски

![]()

![]()

Н.К. Рерих. Половецкий стан. 1944 г.

Музей Николая Рериха. Нью-Йорк, США

Н.К. Рерих. Половецкий воин с саблей. 1944 г.

Музей Николая Рериха. Нью-Йорк, США

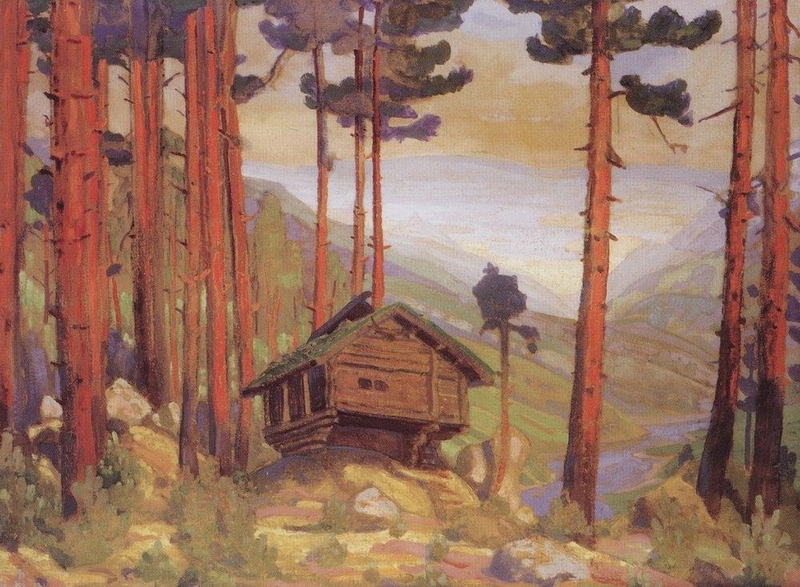

К «Снегурочке» Н.А. Римского-Корсакова Н.К. Рерих обращался четыре раза (в 1908, 1912, 1919 и 1921 годах) для оперной и драматической сцены. Спектакли были поставлены в театрах Санкт-Петербурга, Лондона и Чикаго. Первой стала работа Н.К. Рериха для парижской публики. Художник показал принадлежность главной героини к русскому фольклору, старине и традициям. Эта девушка будто вышла из сказки, совершенно другого мира, не похожего на классические русские небылицы.

Н.К. Рерих. Снегурочка. Эскиз костюма. 1912 г.

Н.К. Рерих. Снегурочка и Лель. 1921 г.

Музей Николая Рериха. Нью-Йорк, США

В работах «Лель и Снегурочка» художник создал вполне определенный азиатский этнический тип. Вариантом этой композиции позднее стала картина под названием «Кришна-Лель (Святой пастух)» (1932). Много общего нашел художник у легендарного русского пастуха Леля и индусского бога Кришны. Оформление оперы имело такой успех у американской публики, что линии и орнаменты костюмов по рисункам Н.К. Рериха были введены в бытовую моду текущего сезона.

Николай Константинович пояснял, что в «Снегурочке» он пытался выразить душу России. Опера является гимном общечеловеческой любви и жертвенности.

Рерих хорошо знал и любил творчество Н.А. Римского-Корсакова, был воспитан на его операх. Восхищаясь грандиозностью личности композитора, художник писал: «Замечательна жизнь Николая Андреевича. В своём неисчерпаемом творчестве он шёл впереди, совершенствуясь до самой кончины»5.

Н.А. Римский-Корсаков. «Снегурочка». Песня Леля

![]()

![]()

Н.К. Рерих. Ярилина долина. 1908 г.

Ярославский государственный историко-архитектурный и худ. музей-заповедник

1932.jpg)

Н.К. Рерих. Кришна-Лель (Святой Пастырь). 1930-е гг.

Аллахабадский муниципальный музей. Индия

Кроме «Снегурочки» Н.К. Рерих готовил декорации и к другим операм Н.А. Римский-Корсакова: «Псковитянка», «Садко», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Кащей бессмертный», «Сказка о царе Салтане». В основе всех этих произведений лежат сказка, легенда, историческое событие.

Н.К. Рерих. Бой со змеем. 1912 г.

Рязанский областной художественный музей. Рязань, Россия

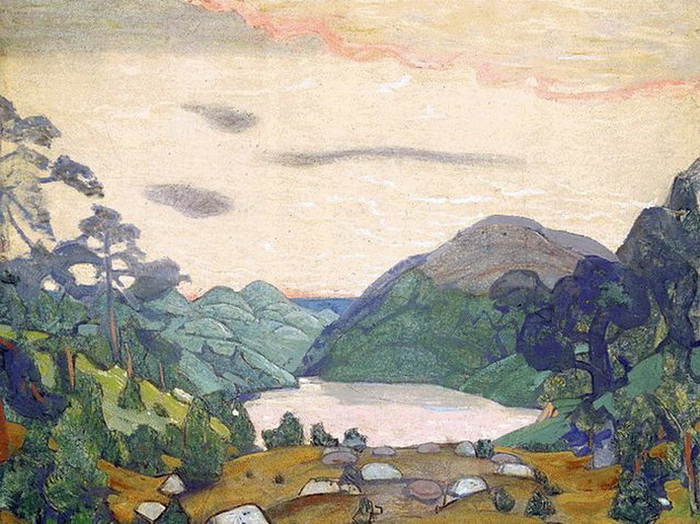

Список работ художника в области театрально-декорационной живописи на этом не исчерпывается: он работал над произведениями М. Метерлинка, Р. Вагнера, Г. Ибсена. Пьеса «Пер Гюнт» с музыкой Э. Грига в России впервые была поставлена в 1912 году на сцене Московского художественного театра под руководством прославленных режиссёров К.Г. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. В качестве художника для постановки был приглашён Н.К. Рерих. Для Николая Константиновича главным в пьесе Г. Ибсена было её общечеловеческое звучание, но при этом мастерство художника-интуитивиста явило нам далёкую сказочную Норвегию с её скалистыми горами, звонкими реками и водопадами, разноцветными мшистыми валунами, сосновыми лесами, извилистыми фиордами и синими морскими далями.

Н.К. Рерих. Избушка в горах. 1911 г.

Музей Николая Рериха. Нью-Йорк, США

Н.К. Рерих. Мельница в горах. 1911 г.

«Что такое для меня Пер Гюнт? Ответить на это двумя словами мне трудно. Скажу только, что если бы в этом создании Ибсена передо мною не развертывалась дивная сказка, то я не стал бы работать. Это сказка о роли в жизни священного очага. Не понимайте только этого узко. Для меня это тот священный неугасимый огонь, который с доисторических времен собирал вокруг себя очаг семьи. …К этому очагу возвращается Гюнт в конце своей жизни, ибо только около него, у ног его жрицы Сольвейг может он найти своё счастье».

Н.К. Рерих. Домик Сольвейг. 1912 г.

Государственная Третьяковская галерея. Москва, Россия

Н.Д. Спирина.

Сольвейг

Сольвейг, Сольвейг – Путь солнечный,

Великий женский Путь,

Ты во вселенской полночи

Звездой зовущей будь.

Лучом свети заблудшему

В кривых, глухих путях;

Пер Гюнт, как к миру лучшему,

Придёт к тебе впотьмах.

Не ты ли его ангелом –

Хранителем была?

Не ты ль святым Евангельем

Злых троллей прогнала?!

Не ты ли в него верила

И верою спасла;

С надеждой сокровенною

Любовью подняла?!

Открыла дверь заветную

В надземные края,

Из мрака беспросветного

В сиянье Бытия!

Н.К. Рерих. Сольвейг. Эскиз костюма. 1912 г.

Одна из самых впечатляющих картин раннего периода называется «Небесный бой» (1912). Битву ведут стаи облаков – бурные, клубящиеся, отсвечивающие фосфорически-грозовыми тонами. Сохранились сведения, что художник сначала поместил среди облаков фигуры дев-воительниц – валькирий, но потом отказался от них. И действительно – присутствие символических фигур далеко не всегда на пользу живописным полотнам, подчас они мешают. Облака, деревья и камни сами по себе выражают у художника нечто особенное и глубокое.

Эта картина была написана под впечатлением музыки Р. Вагнера «Полет Валькирий». Первоначально по небу летели крылатые кони, на которых восседали воинственные Валькирии, участвующие в битве и уносящие в рай Валгаллу души погибших воинов. Но потом художник превратил их в каскады облаков: «Пусть присутствуют незримо».

Р. Вагнер. Опера «Валькирия». Полет Валькирий

![]()

![]()

Н.К. Рерих. Небесный бой. 1912 г.

Государственный Русский музей. Санкт-Петербург, Россия

Н.К. Рерих. Веления неба (фрагмент). 1915 г.

Государственный Русский музей. Санкт-Петербург, Россия

Елене Ивановне была близка музыка Р. Вагнера. В этой музыке было ярко выражено героическое начало, которое ей тоже было свойственно. Недаром Николай Константинович восхищался ее мужеством, умением поддержать людей в самых сложных жизненных ситуациях, называл ее Ведущей, Водительницей, вдохновительницей.

Близко Рерихам было и обращение Р. Вагнера к теме Братства Грааля, так красиво и мощно выраженное в операх «Парсифаль» и «Лоэнгрин». Чаша с кровью Христа, обладающая чудодейственной силой и братство мудрых и справедливых рыцарей, хранящих ее, тесно переплетались с легендами Востока о стране мудрецов Шамбале и староверческими сказаниями о Беловодье.

Р. Вагнер. Опера «Лоэнгрин». Увертюра

![]()

![]()

Н.К. Рерих. Сжигание тьмы. 1924 г.

Музей Николая Рериха. Нью-Йорк, США

Музыка сопровождала семью Рерихов повсюду, где бы ни довелось им жить. И в далеких Гималаях, в долине Кулу, где художник прожил последние годы своей жизни, вся семья Рерихов по вечерам собиралась вместе и слушала пластинки с записями классической музыки. По воспоминаниям секретаря Н.К. Рериха Владимира Шибаева, каждый вечер после ужина в просторной гостиной дома Рерихов в гималайской долине собирались все члены семьи вместе. Шибаев вспоминал: «Е.И. или Н.К. выбирали «программу», а я заводил патефон и ставил пластинки, примерно три-четыре за вечер, то есть около восьми музыкальных номеров. Помнится также, что раз, когда все были в отъезде, я делал эти концерты для одной Е.И.».

Индия. Долина Кулу

Среди композиторов, чьи произведения любили Рерихи, были И.С. Бах, Л.В. Бетховен, Ф. Шуберт, Р. Вагнер, Ф. Лист, Э. Григ, К. Дебюсси, М. Равель, Я. Сибелиус, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский и др. Со многими из них Рерихи были знакомы, с некоторыми их связывали дружба и совместное творчество.

Любимые пластинки сопровождали Рерихов повсюду, даже во время Центрально-Азиатской экспедиции на привалах, в самых трудных условиях, в короткие часы отдыха, они слушали музыку. А ведь при снаряжении в такие экспедиции исключается каждый лишний килограмм груза, но это никогда не касалось патефона и пластинок, что, конечно, нас не может не поражать.

С.В. Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 2. Часть 1

![]()

![]()

Семья Рерихов.

Песнь потока (Песнь водопада). 1920 г.

Музей Николая Рериха. Нью-Йорк, США

В картине «Песнь водопада» (1920) Николай Константинович обращается к традиционным символам Востока – лотос символизирует Божественную истину и чистоту, река – человеческую жизнь. Изысканным линейным ритмом художник подчёркивает контрасты острых очертаний скальных уступов, пенящейся воды и плавных линий тихой заводи с цветущими лотосами... На фоне монолитной скалы чёткий линейный абрис грациозной девушки подобен нежному цветку... Девушка и водопад, цветок и скала – всё звучит красотою вечной Божественной жизни6.

Н.Д. Спирина

По картине "Песнь водопада".

Ты — как лотос,

Ты — как звон воды,

Ты — как зов

всемирной Красоты.

С высоты

струится водопад,

И звучит,

и нет пути назад.

Музыка

космических Высот

Нас зовёт туда,

где Радость ждёт.

Песнь утра. 1920 г.

Музей Николая Рериха. Нью-Йорк, США

В статье «Врата в будущее» Николай Константинович писал: «Когда-то обращения начинались с многозначительного привета: "Радуйся". В этом приказе о радости заключено было и пожелание очищения сердца для лучшего восприятия. Именно в утреннем чистом воздухе, в радостном чистом сердце возможны те великие восприятия, которые поникают в вечернем послезакатном смятении... То же простое чувствознание подскажет и лишний раз произнесет знаменательное "радуйся", приказ, выводящий из сумерек, – РАДУЙСЯ!» (1935 г.).7

.jpg)

Н.К. Рерих. Песнь водопада. 1937 г.

Государственный музей искусства народов Востока. Москва, Россия

В Живой Этике приводится притча: «Отшельника, поселившегося у горного потока, спросили, не мешает ли ему шум водопада? Он сказал: «Наоборот, он помогает слуху моему. Кроме того, поток напоминает мне два понятия – созвучие и постоянство»8. «Говорят, что Лао-Цзы часто беседовал с водопадами; не сказка это, ибо он слушал звучание Природы и обострял чуткость слуха до различения качества вибраций»9.

В Древней Греции, почти за 2500 лет до нашего времени, Аристотель в трактате «О душе» писал: «Цвета по приятности их гармоний могут относиться между собою подобно музыкальным созвучиям и быть взаимно пропорциональными». Н.К. Рерих умел слышать и ценить прекрасные звучания не только в концертах. Он различал музыку в звуках природы: «Человек должен слушать прекрасную музыку и пение. Иногда одна гармония уже навсегда пробудит чувство прекрасного. ...Без осознания значения музыки невозможно понять и звучание Природы. …Песня водопада, или реки, или океана будет лишь рёвом. Ветер не принесёт мелодии и не зазвенит в лесах торжественным гимном. Лучшие гармонии пропадают для уха неоткрытого».

Н.К. Рерих искусно умел передать и музыку тишины. Например, в горных пейзажах или в картине «Миларепа». Здесь изображён отшельник, средневековый поэт Тибета, «Тибетский Орфей, слушавший вещие голоса гор». Миларепа (1040-1123) – прославленный тибетский йог, великий буддийский поэт-отшельник, живший в уединении среди гор, популярен своими песнями, известными под названием «Сто тысяч песен Милы».

Карунеш. Альбом «Heart symphony». № 7

![]()

![]()

Н.К. Рерих. Миларепа услышавший. 1925 г.

Музей Николая Рериха. Нью-Йорк, США

На картине Николая Константиновича «Капли жизни» 1924 г. можно услышать даже голос вечности. Художник пишет: «С отвесных скал, как серебряные нити небесные, сверкали водопады. Светлые брызги ласкали камни с древними надписями об Истине. Разны камни, различны знаки надписей, но все они о той же Истине… Гималайские капли!»10

Н.К. Рерих. Капли жизни. 1924 г.

Музей Николая Рериха. Нью-Йорк, США

Н.Д. Спирина назвала целый сборник своих стихов «Капли». Одна из «Капель» посвящена этой картине.

Н.Д. Спирина

По картине "Капли жизни"

Взирая на землю,

Сбираешь ты капли с Небес

И даришь планете,

Тоскою по Небу томимой;

И веришь, и знаешь:

Наступит духовный расцвет

Всех помыслов лучших

И всех неземных устремлений.

Действительно, тонкость зрения и слуха величайших мудрецов человечества поражает своим совершенством. В «Письмах» Е.И. Рерих можно прочитать об удивительной космической перспективе дальнейшего развития человечества: «Утонченное состояние сердца вызывает особую деятельность всех чувств. Обоняние, слух, зрение, вкус действуют беспрерывно»11. «Фраза «И до четырнадцатого слуха слова достигают...» – означает тончайшую шкалу по качеству градации тонов, почти недоступную сейчас нашему земному слуху, но градаций этих может быть и 24. Так, ухо индусов воспринимает гораздо большую шкалу тонов, нежели ухо европейцев»12.

Б.Н. Абрамов, духовный ученик Н.К. и Е.И. Рерихов, писал в «Гранях Агни Йоги»: «Если остановиться мыслью на беспредельности качеств, то ступени восхождения духа приобретут более конкретный характер. Предел знания – всезнание, зрения – всевидение, слуха – всеслышание, и так далее – каждое из этих свойств беспредельно. Так устремление к любому из качеств приводит человека к возможности его бесконечного усиления и развития»13.

Н.К. Рерих. Палден Лхамо. 1931 г.

Музей Николая Рериха. Нью-Йорк, США

«Каждую способность и каждое качество духа человек может развивать беспредельно. Абсолютный слух не есть конец, но лишь только начало развития умения применения этой способности в области творчества. Звуковой аспект Космоса беспределен, как и сам Космос. Абсолютный слух нужен для творчества. Музыка сфер – продукт космического творчества. Все в Природе имеет свою ноту, или звуковой ключ. Каждый кристалл звучит, и каждый по-своему. Все металлы и все элементы химической шкалы Менделеева различаются своей звуковой тональностью. Каждая травинка, каждый цветок звучат по-своему. Цветущая яблоня – это симфония торжествующей жизни»14.

Известный поэт Серебряного века Юргис Балтрушайтис писал: «Живопись Рериха нужно видеть: у него много общего с музыкой. И не этой ли общностью красок и линий с духом музыки объясняется, что эти краски и линии приводят зрителя в …ритмическое состояние, в котором ему чудятся органные хоралы, пение торжественных труб, пасхальные псалмы»15.

Н.К. Рерих. Путь в Шамбалу. 1933 г.

Музей Николая Рериха. Нью-Йорк, США

В горных пейзажах Н.К. Рериха звучит своя особая музыка, специалисты в них отмечают элементы полифонии, несколько планов и линий гор, объединённых в одну композицию, соответствуют богатому многоголосию. В своих картинах художник создает удивительную гармонию звука и цвета. Звуки музыки образуют вихревые движения, и вся природа подчиняется мелодии и ритму. Звук становится цветом, а цвет превращается в звук.

Симфонии, сюиты, гимны. Эти определения отвечают и характеру произведений Н.К. Рериха, который говорил: «Я особенно чувствую контакт с музыкой, и точно так же как композитор, пишущий увертюру, выбирает для неё известную тональность, точно так же я выбираю определённую гамму — гамму цветов или, вернее, лейтмотив цветов, на котором я базирую всю свою схему»16.

Н.К. Рерих. Розовые горы. 1933 г.

Музей Николая Рериха. Нью-Йорк, США

В 1910-е гг. к постановкам "Принцесса Мален" и "Сестра Беатриса" по одноименным драмам бельгийского драматурга М. Метерлинка Н.К. Рерих исполнил ряд эскизов декораций, костюмов. О своей метерлинковской серии эскизов художник писал: «Хотелось бы дать целую тональную симфонию. У Метерлинка много синих, фиолетовых, пурпурных аккордов, и всё это мне особенно отвечает»17.

Р. Вагнер. Опера «Валькирия». Заклятие огня (д. 3)

![]()

![]()

Н.К. Рерих. В монастыре. 1914 г.

Государственный Русский музей. Санкт-Петербург, Россия

Николай Константинович внимательно следил за научными открытиями в области цвета и звука. В «Листах дневника» он писал: «В Парижской обсерватории производятся в настоящее время опыты соноризации звездного неба. Как известно, всякий световой луч можно превратить при помощи так называемой фотоэлектрической клетки в звук и обратно. На этом основан говорящий кинематограф. Свет небесного тела, уловленный в телескоп и направленный на фотоэлектрическую установку, дает определенный звук: звезда, в буквальном смысле слова, поет. Из всех перепробованных звезд наиболее мелодичный звук дает Вега. Свету, из которого этот звук рождается, нужно 27 лет, чтобы дойти до Земли". Конечно, цвет и звук неразделимы. Конечно, звучание светил небесных должно обратить мысль к величайшим осознаниям. …Если люди подумают еще и еще раз о свете и звуке, если они услышат звучания светлые, они подвинутся по пути расширения сознания…Запах кухни заменится высокими пространственными ароматами. Вместо закоптелого огарка чаще засверкают сияния света нездешнего. И тишина зазвучит…»18 (1935).

А.Н. Скрябин. Поэма огня (Прометей)

![]()

![]()

18- А.Н. Скрябин. Поэма огня (Прометей).

Н.К. Рерих. Илья Пророк. 1931 г.

Музей Николая Рериха. Нью-Йорк, США

Н.К. Рерих. Звезда Героя. 1936 г.

Музей Николая Рериха. Нью-Йорк, США

Такое обострённое восприятие Рерихом «музыкальности» цвета и «красочности» музыки перекликается с цветописью Н.А. Римского-Корсакова и с «цветомузыкой» А.Н. Скрябина. Рерих искал звук в цвете – его краски звучат, поют, они благозвучны. Если Скрябин был выдающимся новатором в области звуковых красок, то Рерих был таким в области цветовых звучаний.

Н.К. Рерих. Гессер-хан. 1941 г.

Мемориальный музей-квартира Ю.Н. Рериха. Москва, Россия

Музыка А.Н. Скрябина замысливалась автором как мессианская. Он свято верил, что сила ее способна не только преобразить отдельного человека, но и все человечество. Поэтому в последних произведениях композитора перед нами разворачивается целая мистерия, где, сливаясь воедино цвет, свет, звук, как когда-то божественное Слово, рождают бесконечный и космически-прекрасный мир. Николай Константинович очень любил и часто слушал его «Поэму экстаза» и «Поэму Огня» («Прометей»). Ему была близка идея Скрябина, которую стремился выразить композитор в музыке: «Иду сказать людям, что они сильны и могучи».

Музыка А.Н. Скрябина созвучна творчеству Рерихов, грандиозным целям их жизни. Они стремились выйти за пределы условностей, разомкнуть порочный круг человеческого невежества, политических, экономических, религиозных ограничений, найти те основы, которые помогут осознать людям свое космическое, духовное единство.

А.Н. Скрябин мечтал через свою музыку преобразить мир, Рерихи своей масштабной деятельностью стремились сделать тоже самое через культуру. В жизни Н.К. Рериха таким результатом стало создание Международного Пакта в защиту культуры и Знамени Мира. Художник говорил: «Этот Международный Флаг Культуры для охраны Искусства и Науки никого не умаляет и не нарушает ничьих мирных интересов. Наоборот, он подымает мировое понимание эволюционных сокровищ. Он помогает ценностям грядущего творчества и в существе своем ведет к великому понятию Прогресса и Мира»19.

С.В. Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини

![]()

![]()

Н.К. Рерих. София Премудрость. 1932 г.

Музей Николая Рериха. Нью-Йорк, США

Ромен Роллан отмечал: «Постоянно наблюдается, что искусства влияют друг на друга, взаимно проникают друг в друга или же, в результате своего естественного развития, иной раз выходят, так сказать, за свои пределы, в области смежного искусства. То музыка становится живописью, то живопись становится музыкой». Это высказывание как нельзя лучше соответствует необыкновенному творчеству Н.К. Рериха, в котором слились в едином синтезе и живопись, и архитектура, и литературный талант, и глубокое знание музыки.

В Живой Этике наступающую эпоху называют не только Эпохой Света, но и Эпохой синтеза. Б.Н. Абрамов подчеркивал в «Гранях Агни Йоги»: «Новая ступень жизни идет под знаком синтеза. Синтез – это ключ от врат познания жизни. К синтетическому пониманию ее надо подойти, если не хотим, чтобы все многообразные достижения человечества остались за бортом понимания. Подробностей всех знаний не охватить отдельному сознанию. Но синтез знаний доступен. Так поймем синтез как начало обобщения разрозненных и кажущихся отдельными явлений в единое нераздельное и неделимое целое»20.

Отвечая на вопросы о природе звука, Е.И. Рерих утверждала: «Звук несет в себе семеричный аспект вещи единой. Первое – звук, второе – цвет, третье – запах, четвертое – магнитную волну. Три прочих аспекта постичь человечеству нашей планеты еще не дано. Вибрация, вызывающая явление звука в слуховом аппарате человека, помимо звука порождает в сознании образы, ибо звуковое значение слова связано с формой, или мыслеобразом. Звук связан и с чувствами, или эмоциями. Так слова «бесстрашие», «смелость», «геройство» поднимают в душе созвучные чувства в той или иной степени»21.

Н.К. Рерих. Кришна. 1929 г.

Музей Николая Рериха. Нью-Йорк, США

Н.К. Рерих указывал: «Без искусства меркнет свет нации. И это не утопия. История человечества изобилует примерами того, как Искусство становится великой путеводной звездой во времена бедствий. Ученые утверждают, что цвет и звук – универсальные средства от всех зол. Красота и гармония усмиряли даже диких животных. Пусть же снова зазвучит священная флейта Бога Кришны»22 (1940).

В Записях Б.Н. Абрамова «Грани Агни Йоги» читаем: «Творчество нужно для обоих миров, и для Тонкого еще, может быть, нужнее, чем для плотного. Плотные построения разрушаются временем, тонкие – более длительные, огненные – навсегда. Творчество утверждается и развивается для Огненного Мира. Творчество – удел человека в мирах»23.

Составитель Т.В. Дидова.

2016 г.